È un tema di cui si dibatte ormai da tempo, ma che è esploso in tutta la sua evidenza con le elezioni americane del 2016: parliamo, naturalmente, delle fake news o, per dirla all’italiana, di “bufale”. Non si tratta di un fenomeno particolarmente nuovo: da sempre, infatti, si è assistito al propagarsi di informazioni false o, perlomeno, non esattamente attinenti alla realtà. È il caso della Donazione di Costantino, il documento che consegnava la guida spirituale e politica di Roma e dell’Italia al papato. Un lascito che ha segnato la storia medievale, ma che è stato riconosciuto come falso già nel 1517 da Lorenzo Valla, umanista e filologo. In epoca più recente, invece, si è assistito alla propagazione del “Protocollo dei Savi di Sion”, un falso documentale creato probabilmente da una spia russa nel 1903, in cui si dava conto di ipotetiche sedute di ebrei a Basilea per immaginare la conquista del mondo. Si tratta, ovviamente, di un falso, ma anche di un documento che ha contribuito all’accrescimento dell’intolleranza verso gli ebrei, sfociata poi nelle persecuzioni hitleriane.

Se, quindi, non ci troviamo di fronte a un fenomeno nuovo, per quale motivo le fake news hanno trovato così tanto spazio nella discussione dei giorni nostri e, perfino, nell’agenda politica? Per almeno tre ordini di motivi: la capacità di influenzare le consultazioni, il ruolo dei social network e il mancato controllo delle fonti dei giornalisti specializzati. Vediamo in dettaglio.

La politica

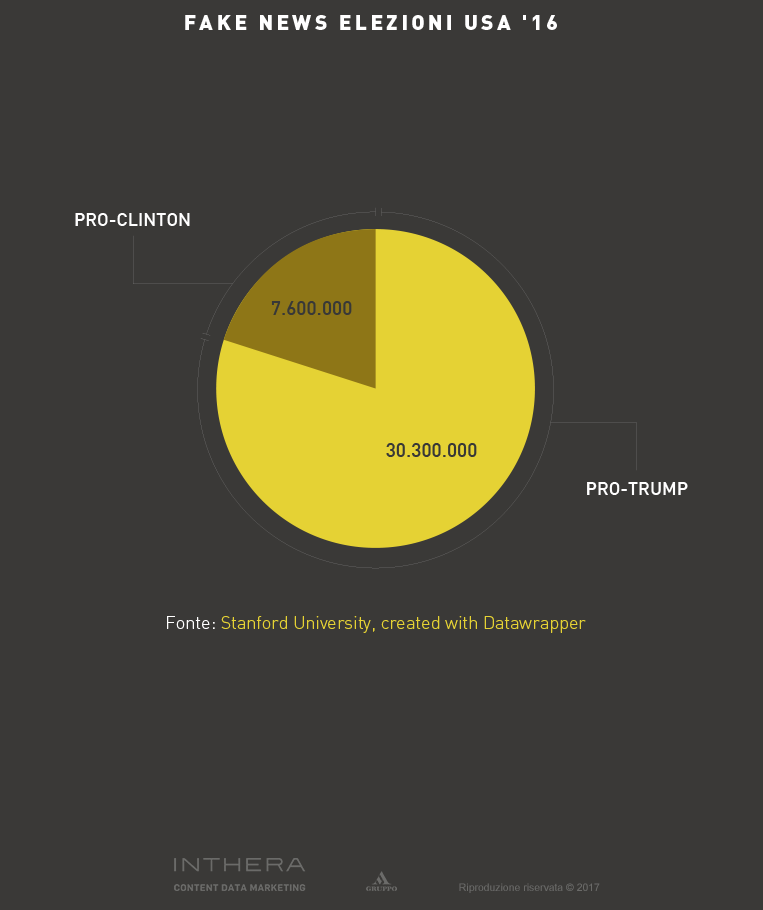

L’elezione di Donald Trump come quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti ha lasciato di stucco il mondo: al di là delle implicazioni politiche, infatti, pochi avevano predetto la possibilità che il tycoon succedesse a Obama. Questo esito inatteso, però, è stato successivamente attribuito, almeno in parte, alla propagazione di un gran numero di notizie false. Il fenomeno si è osservato soprattutto a favore di Trump, ma vi sono anche delle fake news negative. Secondo un’indagine della Stanford University – in Italia riportata dal sito dell’Agi – nel periodo tra agosto e l’Election Day dell’8 novembre 2016, sono circolati su Facebook 115 articoli falsi in parte o totalmente, con argomentazioni pro-Trump che hanno portato a 30,3 milioni di interazioni. Nello stesso periodo, sono state realizzate 41 notizie fake pro-Clinton, che hanno generato 7,6 milioni di interazioni su Facebook. Bernie Sanders, candidato alla Convention democratica, ha dichiarato in un’intervista alla CNN che “quando ha vinto Trump, abbiamo avuto la più bassa affluenza degli ultimi 20 anni”. Falso: l’affluenza è stata più bassa nel 1996, nel 2000 e nel 2012.

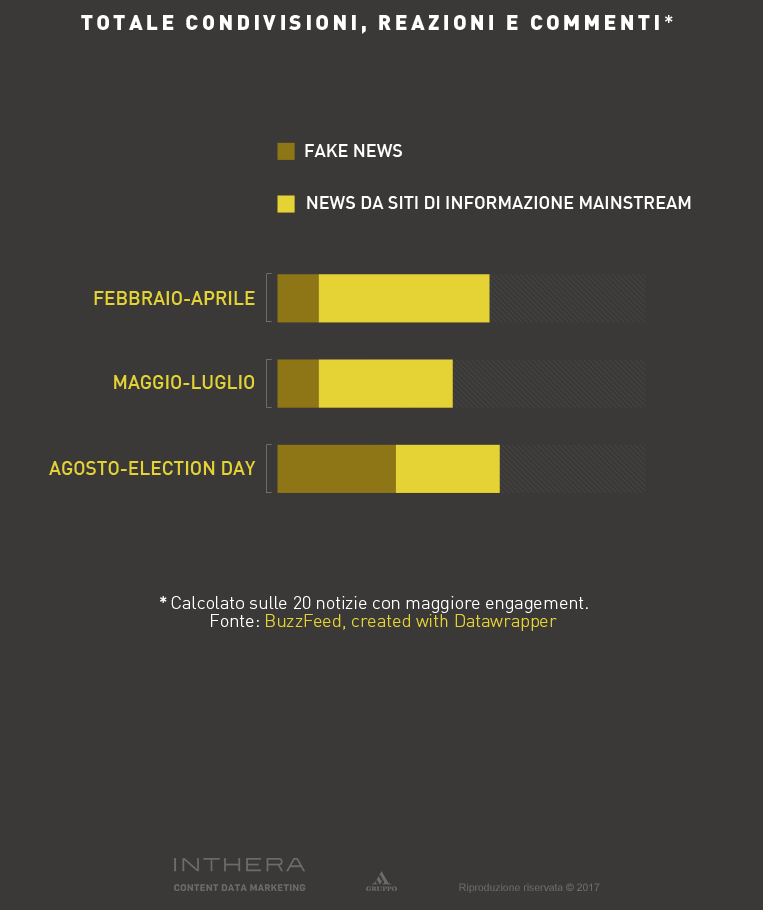

Si tratta di un dato particolarmente elevato, soprattutto alla luce della crescente progressione delle notizie false rispetto a quelle provenienti dai canali mainstream.

Come si può vedere dal dato elaborato da BuzzFeed, infatti, mentre nel periodo da febbraio a luglio 2016 le fake news hanno avuto un impatto poco significativo, tra agosto e la metà di novembre queste sono diventate sempre più preponderanti. La certezza, quindi, è che le “bufale” abbiano avuto un ruolo particolarmente significativo nel cosiddetto rush finale, quando cioè gli indecisi si sono definitivamente schierati a favore di Donald Trump, a discapito di Hilary Clinton.

La conseguenza è che più di un politico ha iniziato a sostenere, soprattutto in Europa, che queste notizie, oltre a gettare discredito sugli interessati, potessero avere un peso specifico tale da spostare il risultato delle elezioni. E dev’essere davvero così se il presidente dell’Autorità per la Concorrenza e del Mercato, Giovanni Pitruzzella, ha invitato l’intero continente a creare una normativa ad hoc. In Italia si sta lavorando, addirittura da febbraio di quest’anno, a una legge che regolamenti la proliferazione delle notizie false e tendenziose.

I Social Network

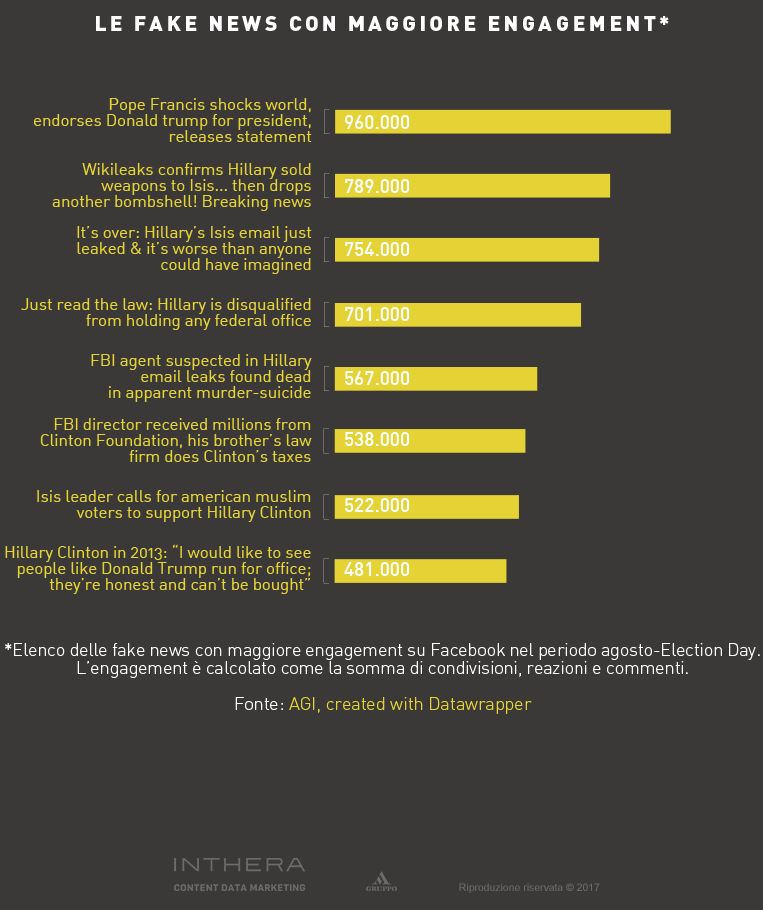

Nel settembre di quest’anno Mark Zuckerberg, fondatore e principale azionista di Facebook, ha fatto pubblicamente ammenda, raccontando di essersi sbagliato quando ha dichiarato che il ruolo del suo social network nella propagazione di fake news avesse avuto un peso significativo nella vittoria di Donald Trump alle elezioni. In realtà, le “bufale”, come abbiamo visto sopra, sono state particolarmente importanti soprattutto nel periodo che va da agosto a novembre 2016. Come si può vedere, si tratta di notizie palesemente false, ma che sono facilmente equivocabili. Il grafico è disponibile sul sito dell’Agi, anche se non viene citata la fonte

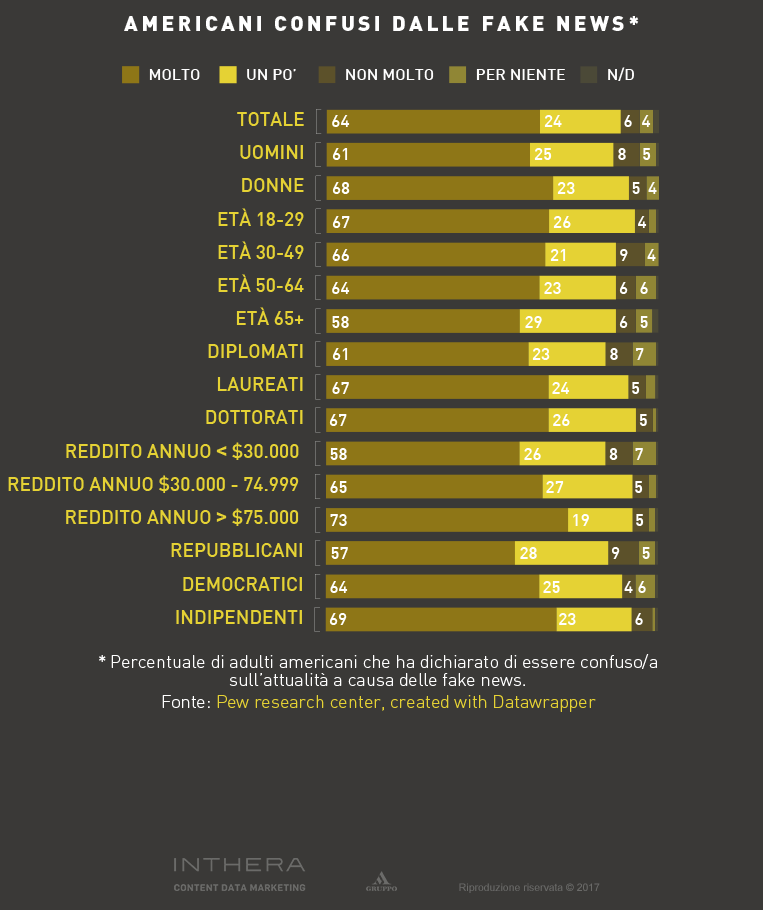

Il ruolo dei social network, quindi è stato sottovalutato da addetti ai lavori, politici e perfino CEO perché ci si è dimenticati di un meccanismo studiato da Facebook, quello della “bolla”, che è stato creato per fornirci sempre contenuti “interessanti”. Essendo continuamente profilati, il social network è in grado di stabilire quali siano i nostri interessi e, perfino, i nostri orientamenti politici. Di conseguenza, a una persona pronta a votare Hilary Clinton difficilmente saranno stati offerti contenuti propugnati dai sostenitori di Trump. Ma questi contenuti c’erano, eccome, e continuavano a “crescere”, soprattutto perché una fetta consistente della popolazione americana non è in grado di capire se una fake news sia tale o meno.

Facebook ha provato, quindi, a mettere “una pezza”, iniziando a realizzare algoritmi che impedissero la propagazione di notizie false attraverso il blocco dell’account di chi contribuiva alla loro diffusione. Il tema degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale è stato affrontato anche da Julian Assange durante la recente edizione dello IAB Forum: tanto quanto la tecnologia abiliterà la diffusione di notizie false, tanto dovrà crescere una intelligenza di forza uguale e contraria capace di contrastarla. Finora, però, il risultato non è stato dei migliori: la pagina Facebook “Lercio”, che condivide contenuti palesemente satirici, è stata bloccata per 24 ore proprio perché ritenuta responsabile di condividere fake news. I social network, quindi, stanno contribuendo in maniera decisiva alla diffusione di notizie false proprio perché hanno una rapidità di trasmissione delle notizie che li rende praticamente inarrestabili.

I giornalisti

C’è però una responsabilità dei giornalisti e delle testate che non può essere omessa. Nella corsa ai “click” a ogni costo che caratterizza soprattutto l’online, si è eliminata una parte fondamentale del lavoro giornalistico, ovvero la verifica delle fonti. Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia di una giovane iraniana che si sarebbe sottoposta a oltre 50 interventi chirurgici e avrebbe perso più di 40 kg per assomigliare ad Angelina Jolie. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, ma al momento nessuno si è premurato di verificare attentamente quanto ripreso da tanti quotidiani online italiani. In primo luogo, non si ha certezza sull’età della giovane. E, soprattutto, guardando le diverse foto condivise sull’account Instagram della ragazza, si notano ogni volta dettagli diversi. Come se l’intento fosse quello di aumentare i propri follower attraverso una mirata campagna, invece che raccontare la propria storia. E infatti, erano oltre 440mila i seguaci della ragazza su Instagram, prima che il dubbio si insinuasse facendoli ridiscendere sopra quota 70mila. Sono in molti, infatti, a sospettare che le foto, in realtà, abbiano subito un pesante ritocco digitale per impressionare gli utenti. Oggi le immagini non sono più disponibili sull’account della ragazza, a riprova del fatto che si trattasse più di una trovata pubblicitaria che di una notizia vera. Il problema della verifica delle fonti e dell’accountability, però, rimane. È necessario che le testate svolgano al meglio un lavoro che dovrebbe essere basilare per chi si occupa di giornalismo. Perché chi non lo fa – e gli esempi sono sotto gli occhi di tutti – rischia di fare brutte figure e giocarsi una credibilità che è difficile riguadagnare.

Per approfondire questo argomento, leggi l’articolo su Donna Moderna.